人生最大的远见是什么?不是眺望远方,而是俯身深耕当下的自己。

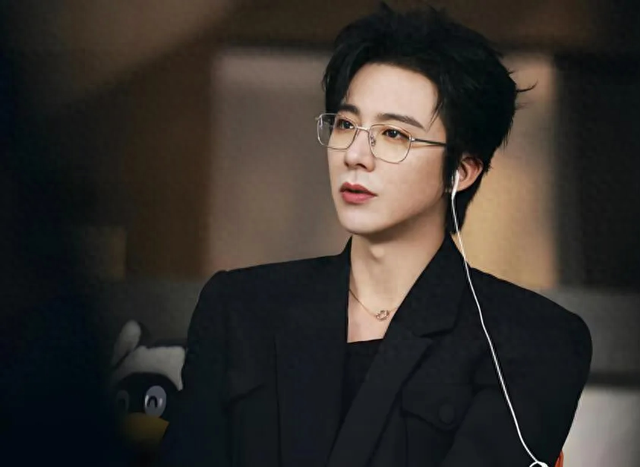

从烟雾缭绕的厨房灶台,到聚光灯下的顶流舞台;从街头直播冻僵的手指,到《人民日报》点赞的荣光。

刘宇宁的逆袭之路,狠狠戳破了这个时代的“速成”泡沫。

在这个人人渴望一夜爆红的时代,一个技校毕业的厨师,凭什么能逆袭成被主流认可的顶流演员?

答案或许就藏在这两个字里:深耕。

01 炼专业:在无人处,下足“笨功夫”

五年前,刘宇宁初涉影视表演,面对镜头时手足无措。他做了一个决定——自费聘请表演老师,全程跟组教学。这一聘,就是五年。

在《热血少年》片场,拍完戏他就找老师逐帧回看表演,仔细打磨细节。

片场里,他主动把手机交给助理“断网”,别人刷手机的时间,他都用来啃剧本、默戏。

这种“笨办法”看着慢,却让他在《安乐传》里的台词节奏精准到被观众截图分析,在《折腰》里用原声演出撑起了角色的反差感。

真正的专业,从来不是在聚光灯下诞生的,而是在无人见证的角落,用笨功夫一寸寸凿出来的。

02燃热爱:把日常,活成精进的土壤

很多人觉得深耕是“苦行僧”式的坚持,但在刘宇宁身上,我看到的是热爱驱动的自洽。

很少有人知道,刘宇宁最初的梦想是成为配音演员。

早年,他把配音当作日常训练,在喜马拉雅上研究发音技巧,甚至自掏腰包请专业台词老师,只为学会控制气息、精准传递情感。

当接到《长歌行》中“皓都”一角时,为了贴合角色的冷峻气质,他一遍遍压低嗓音练习,直到声音里透出沉静的锋芒。

在剧组里,他把手机交给助理,主动隔绝外界干扰,把所有精力砸进角色里。

有人觉得这是“自虐”,他却觉得“沉浸在喜欢的事情里,时间过得特别快”。

他说“慢慢来比较快”,这种从容不是佛系,而是清楚自己要什么:不跟别人比进度,只跟自己比进步。

当别的艺人忙着上综艺、炒话题时,他用7年时间拍了24部作品,每一部都像一块砖,稳稳砌进自己的职业版图里。

2025年,《折腰》《书卷一梦》几部大剧接连播出,观众惊讶地发现,那个曾经被质疑“非科班”的刘宇宁,如今竟能用原声台词撑起角色——战场上的怒吼喷薄而出,温情对白时又细腻入微。

原来热爱是起点,但唯有系统性地深耕,才能让天赋落地生根,破土而出。

马尔科姆・格拉德威尔说的“一万小时定律”,在他身上不是枯燥的数字,而是把热爱拆成每一天的练习。

正是这份基于热爱的深耕,不仅让刘宇宁在专业上不断精进,更让他在这个追求速成的时代,走出了一条与众不同的清醒之路,让我们看到了深耕自己的远见。

03见未来:深耕自己,是穿透浮躁的远见

现在回头看刘宇宁的逆袭,会发现所有惊艳都不是突然发生的。

五年私教跟组,五载声音淬炼——刘宇宁的每一步,似乎都在与“速成”的时代背道而驰。

当整个行业充斥着浮躁与急功近利时,他不随波逐流,坚持深耕自己。

那些在街头直播的夜晚,那些跟着表演老师熬夜改戏的日子,那些对着镜子练台词到口干舌燥的瞬间,当时看着都像在黑暗里摸爬,却一点点攒成了今天的光。

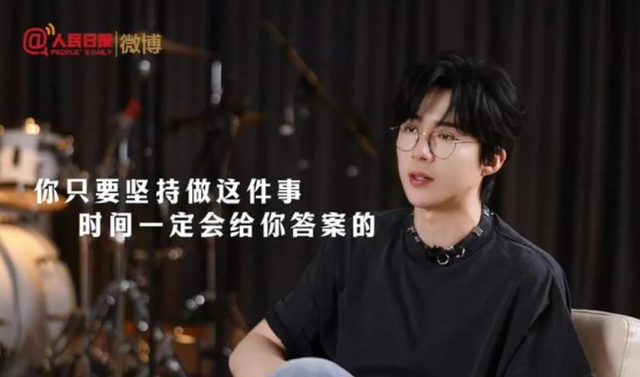

《人民日报》专访他时,他说:“只要你坚持做这件事,时间一定会给你答案的。”

这句话戳中我们的,不是鸡汤式的鸡血,而是一种实在的力量。

当你把“深耕自己”当成信仰,时间会帮你筛选掉浮躁,留下真正的积累。

就像大树生长,表面看只是枝叶在变绿,其实地下的根在拼命延伸。

刘宇宁从厨师到顶流的跨度之所以震撼,不是因为运气,而是他把别人用来焦虑、抱怨的时间,都变成了对自己的投资。

他深知,真正的成长需要时间的沉淀和持续的努力,而不是追求短暂的热度和虚幻的成功。

与之形成鲜明对比的是,我们很多人都困在“速成”的焦虑里:学两天写作没流量就放弃,练几周健身没效果就泄气...

刘宇宁的故事告诉我们:这个世界上,从来没有白走的路,你默默沉下去的每一步,都在为未来蓄力。

写在最后:

刘宇宁的故事里,没有高深莫测的道理。

他不过是用行动印证了一个朴素真相:人生最大的远见,不是眺望远方模糊的目标,而是俯身深耕当下的自己。

深耕,不是一场豪赌,而是一种清醒的选择。

它意味着你甘愿把时间、精力、金钱这些稀缺资源,持续投入在能真正滋养你的事物上,哪怕暂时看不到回报。

刘宇宁聘请的私教、交出的手机、练习压低的嗓音,都是他主动选择的“深耕”方式。

时间的力量,从不辜负那些甘愿沉潜的人。

五年如一日的片场打磨,终让非科班的他,在镜头前有了属于自己的底气。

那些独自练习台词的深夜,最终化为角色掷地有声的对白。

深耕的回报或许迟到,但终将以你意想不到的方式兑现——当它来临时,扎实无比。

深耕自己,无关天赋高低,起点如何。

它只关乎一种态度:你是否愿意在喧嚣中沉静下来,在无人催促处依然自律,在漫长的积累期保持耐心。