炎热的天气在继续,哪里避暑寻清凉?到临安的村庄避暑,不失为一种好选择。

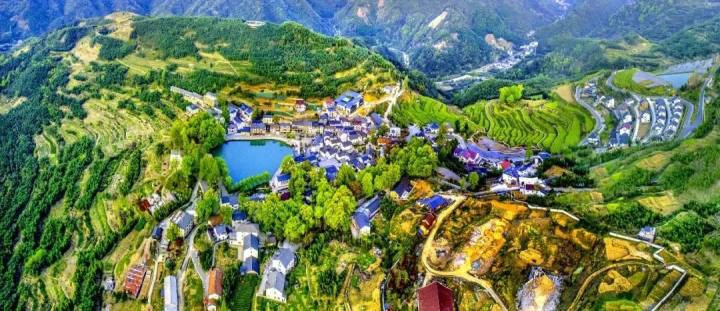

临安区太湖源镇指南村,藏于天目山余脉,距杭州主城区约80公里,自驾沿杭瑞高速转乡道可至,车程1.5小时左右,是离城不远的“云端古村”。从2015年全省重点建设特色小镇开始,“红叶指南”这个名字就“走红”了。转眼十年过去了,秀美依旧,繁荣更胜从前。

红叶未染

先醉一径新绿

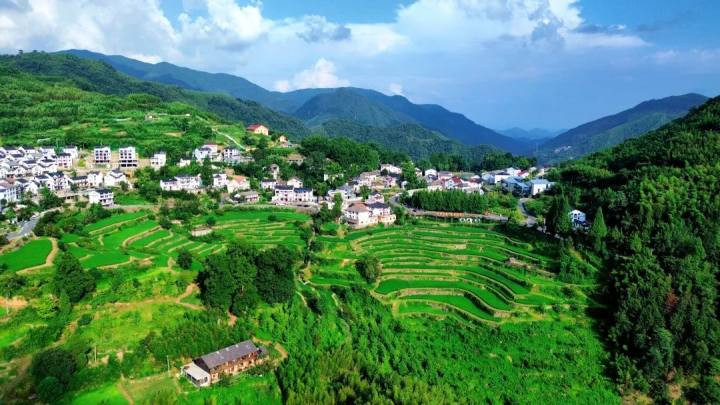

红叶是说指南入秋后的美景,其实指南的夏也别具一格,因为这里的古树特别多,为房前屋后的道路撑起片片绿荫,人在村间穿行,没有日晒之苦。

村里有一方关于“指南七古”的介绍牌,古姓、古树、古塘、古宅、古墓、古井、古道。从村口一路进来,在别处挺稀罕的古树,这里随处可见,从他们的“身份证”上可以知道树种、年龄,百岁的也算年轻。这些古树犹如岁月的守护者,静静地伫立在村落中,见证了指南村的千年变迁。

见到天池后就离古树群不远了,它们是“七古”中极为亮眼的部分。近300棵古树,其中有8株树龄800-1000年,它们抱团而立、遮天蔽日,形成了一片天然的绿荫。银杏、枫香、金钱松……漫步在古树群中,阳光透过枝叶的缝隙洒下,形成点点光斑。

这里还有可供休憩的凉亭,退休后在此度夏的上海人江大伯正坐在这里摇着蒲扇:“我在上海一到夏天就浑身不得劲,家里的空调从早开到晚,电费噌噌涨不说,吹久了还头疼。这里好啊,白天还开一下电扇,晚上棉被要厚一点才行。”

原来江大伯的孩子们看他怕热,在指南村找了家农家乐,江大伯住了几天就不想走了。特别是在这古树底下,比空调房舒服多了,风一吹赶走燥热,还带着树叶的清香。午睡后起来,江大伯就来这凉亭里坐着,放上一盘蚊香,和其他来避暑的老伙计聊聊天、下下棋,悠哉悠哉。

三池竞秀

指南一汪最入画

“指南七古”中的古塘,就是村中的天池。面积约15亩,相当于瘦身400倍的西湖,池水碧绿,四周古树环绕,是村里的“C位”。

在临安,天目山的东西两山峰巅各有一池,都称“天池”,左右相对,宛如巨目仰望蓝天,天目山由此得名。还有浙西天池,是浙西一带著名的高山湿地景观,吴越王钱镠曾与淮南杨行密激战于此。指南天池没有前面两位“大咖”有名,也不是火山活动形成的,但也是高山村落中难得的一景。

指南天池海拔500多米,历史颇为独特,原本是四户人家的池塘,解放后合并成一口塘,用于灌溉良田。平均深度约3米,最深处近10米。它宛如一颗碧绿的宝石,镶嵌在村落之中。池水晶莹剔透,常年保持着碧绿的色泽,清澈见底,能够清晰地看到游鱼在水中自在穿梭。

站在天池边,微风拂面,带来丝丝凉意,瞬间驱散了一路的暑气。周边的景色倒映在水中,如梦如幻。南面错落有致的民居,粉墙黛瓦,与池中的倒影相互映衬,构成了一幅绝美的江南水乡画卷。

塘顶揽翠

再尝指南十八碗

假如是指南半日游的匆匆过客,多半止步于天池。其实沿着盘山路继续往山顶驶去,还能开启“华东最美古村落”的另一面,那里叫作塘顶,离天池2公里。

塘顶海拔更高,视野更开阔,也更凉快,是露营、观星的好地方。到此处建议去塘顶37号丽景苑民宿,试一试地道的“指南十八碗”。相传每到谷雨时节,农忙季来临,指南村民便会邀请镇里的亲朋好友来村里采茶、挖笋、干农活,并摆出十八碗菜来慰劳客人,久而久之形成了这一传统。这桌承载着指南村500多年饮食文化的土菜宴,每一道菜都有来头。

粽叶清蒸土鸡用的是散养土鸡,以新鲜粽叶包裹,清蒸的做法最大程度保留鸡肉原本的鲜嫩与营养,入口便能感受到那股醇厚的乡土鲜味。老鸭炖石笋干本地特色鲜明,老鸭经慢火细炖,肉质酥软,石笋干吸收了鸭肉的油脂,变得软糯鲜香,二者搭配,汤汁浓郁,口感层次丰富。除了这些荤菜,像野生水芹菜、高山马兰头、小鸡草等菜品,都是取自当地的山间田野,把一个“土”字用镬气炒出了活色生香。除了上述菜品,“指南十八碗”里还有梅干菜扣肉、猪藤吊蒸火腿肉、猪蹄炖黄豆、笋卤浸肉、土罐苋菜梗、莫氏咸笋、清粿、炒腌菜、五彩指南等。

吃完十八碗,还可以饭后百步走。丽景苑民宿掌柜朱文校是村里老书记,对指南了如指掌,可以让他带你走走临川古道,这是没有公路前村里唯一的通道,可去隔壁东坑村、邻县安吉县,下山就是临目片——原来的乡政府所在地。沿着古道蜿蜒前行,能看到两旁茂密的古树遮天蔽日,偶有山风拂过,树叶沙沙作响,像是在诉说着过往的热闹。

这十年,指南村的走红不是偶然。指南村乡村运营师周静秋说,守着“七古”的根,捧着自然的馈赠,把红叶的美、古树的静、天池的清,还有“十八碗”里的烟火气,一点点酿成了村民的好日子、游客的诗与远方。“未来,我们要让这里不仅是游客的打卡地,更成为乡村振兴的样板地,用数字化手段串起田间地头与城市餐桌,让古树群下的民宿成为连接传统与现代的纽带。”

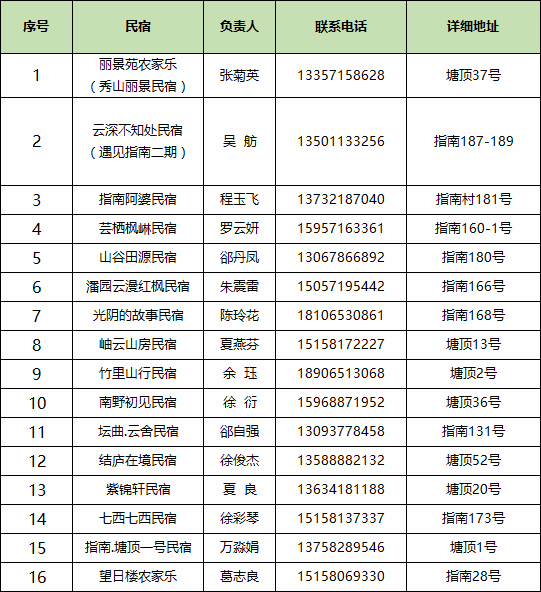

指南村精品民宿名单及联系方式

来源/区融媒体中心记者孙梦蕾